@ザ・ワールドのおすすめページ

おすすめリンク

|

|

| | 「昔ここに住んでいたのかも!?」と一瞬息を飲む。そんな気持ちを味わいたくて東奔西走した、世界あちらこちらをご案内します。 - 2009年06月10日更新 - |

世界の遺跡:チチェン・イツァ(メキシコ)

|

| 2009年05月 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|

|

|

|

|

1 |

2 |

| 3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

| 10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

| 17 |

18 |

19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

| 24 |

25 |

26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

|

| 2009年06月 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

| 7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

| 14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

19 |

20 |

| 21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

26 |

27 |

| 28 |

29 |

30 |

|

|

|

|

|

| 2009年07月 |

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

| 5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

| 12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

17 |

18 |

| 19 |

20 |

21 |

22 |

23 |

24 |

25 |

| 26 |

27 |

28 |

29 |

30 |

31 |

|

|

2009年06月10日 : 我が家の近くに、東京海洋大学の品川キャンパスがあります。『東京商船大学と東京水産大学を統合して2004年に誕生した、海洋の研究・教育のみに特化した大学』で、ここ品川キャンパスには海洋科学部が置かれています。 |

東京海洋大学のフィッシング・カレッジ公開講座

| 放送大学の地学実習で一緒だった方が卒業生で、一度キャンパスを案内していただいたこともあり、以前より気になる学校になっていました。今回は別の友人から、「公開講座があるから行かない?」と誘われました。誰でも参加できるとの事だったので、「喜んで!」行って来ました。

「フィッシングカレッジ」と称する講座の、6月のテーマは「水圏環境リテラシーのススメ」です。魚釣りはしたことがありませんがネットでは、「人と海とのつながりを正しく知る海洋リテラシーのススメ」となっていたので、釣りの知識がなくとも多分大丈夫でしょう。でも一体、リテラシーとは何でしょう?

| 10分前に指定の教室に入ってみるとそこには少し日に焼けた、いかにも釣り好きなイメージのする男性ばかりです。誘ってくれた友人にドタキャンされての一人参加でしたから、場違いで肩身が狭い思いをしてしまいました。

講師は、海洋科学部准教授の佐々木先生です。「水圏環境リテラシー基本原則」と表題された配布物と、スライドをテキストにして講義が始められました。 |

海洋リテラシーのススメ

| 海に囲まれ、魚食文化を持つ日本でありながら、少し前までは小中学校で海に関しての授業はなく、高校の地学で初めて「海洋」と言う言葉が出てくると聞き驚きました。現在では小学校で水の循環を、中学では海洋のことを学ぶと、少し良くなってきたものの、知識としてはまだまだ不十分なものなのだとか。

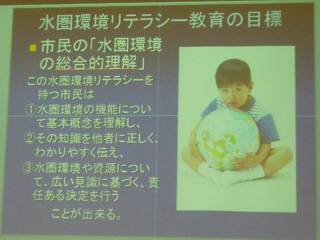

そこで佐々木先生を中心にして、「水圏環境リテラシー」の概念を普及させようとしているんだそうです。このスライドでは目標として、

1、水圏環境機能について基本概念を理解し

2、その知識を他者に、正しく判りやすく伝え

3、水圏環境や資源について、責任ある決定を行える能力

が示されています。

| 数枚のスライドでアメリカの取り組みなどが紹介された後、「ではこれからグループ討論をしていただきます」と、座席順に6人ずつ区分けされました。全部で6,7グループは出来たようです。与えられたテーマは、「水圏環境リテラシーは必要か」と「水圏環境リテラシーをどのように普及させるか」の2つです。

でもまだ、『リテラシー(Literacy)とは読み書きソロバンのようなもの』と教えられただけです。必要かどうかと聞かれれば、そりゃ必要だと思いますが、日本語になりきっていないこの言葉を、敢えて使う必要性を先に説明していただきたい、と言うのが我がグループの結論でした。 |

模擬実習:チカとワカサギの判別

| この日は中学生や高校生も参加していました。2つ目の普及方法に関して彼らから、「もっと実習・観察のチャンスを増やして欲しい」との意見が出ました。教師の方からも、「川が近くにある羽村に住んでいるが、子供達は川は危険と教えられそこで遊ばなくなった」との報告もありました。

実習が大切、と言う意見を受けたように各グループに配られたのが、どれも同じように見える10枚ほどの小魚の写真です。一種はキュウリウオ科ワカサギ、もう一種はキュウリウオ科ワカサギ属のチカです。 |

チカとワカサギを見分けるのは、腹ビレの位置

| 「尾ビレの形状が違うのでは?」、「いや背ビレでしょう」と、メンバーの知恵を出し合って何とか二つに分けてみました。その後見分け方が書かれたプリントと、腹ビレの位置を計測するためのスケールが渡されました。なるほど、腹ビレの位置が違ったんですか。『背ビレの位置を基準にして、ワカサギの腹ビレ基部は少し前にずれている』のだそうです。

あやふやだったチェックポイントが明確になり、これでスッキリしました。たしかにこんな授業だったら、遊び感覚で知識が身について楽しいですよね。佐々木先生、スタッフの方々、水圏環境リテラシーの普及、よろしくお願いします!! | |

|

|

|

|

|

|

|

|

このページについての紹介やリンクの設定は事前の承諾なしに自由に行なえます。紹介やリンク以外での文章や画像の商用利用につきましては、別途ご相談ください。

Copyright © 1996-2011. All rights reserved by Yoshiko OKONOGI

|

|

これは便利!!!

ネット通販一括検索

掲載書籍等一覧

amazon.co.jpのお得なDVD

楽天のおすすめ

私も使ってます

|